真実を知った日、私は夜明けと共にノーグを発ち、闇市の女に手渡された地図を頼りに海蛇の岩窟を抜けた。

迷宮さながらのユタンガの森に戻り、獣道を歩きながらずっと考えていたこと。それは、海賊の愛娘とエルシモ島を飛び出していったという兄の居場所だった。いったい、この広い世界のどこに向かったというのか。これまで旅してきた広大なふたつの大陸を思い返し、私は途方に暮れていた。

ふと足を止めて木々の隙間から夕空を見上げると、渡り鳥が隊列を組んで北へと飛んでいくのが見えた。彼らのように空の道をいけば、大陸のどの街にも、あっという間に着くことだろう。思い起こせば、私はジュノからバストゥーク行きの飛空艇に飛び乗った日を最後に、ひたすら陸と海の道を進んできたのだった。

そんなことを考えているうちに、カザムから飛空艇に乗り、いったんはジュノへ戻ろうかという気になった。もちろん、兄と再会できたわけではない。父に至っては、消息すらつかめていない。それでも、この世界のどこかに血の繋がった人間が存在していると知った瞬間、私はたとえようのない焦燥感から解放されていたのだ。

遂に、この長い旅を終わらせる時がきた。心を決めた私は、かばんの中身をひとつ残らず地面に広げ、地図の束に紛れて出てきた紙片を、そっと拾い上げた。カザム行きの飛空艇が最初に就航した時に、傭兵仲間のつてで手に入れた飛空艇パスだ。結局これまで一度たりとも出番がなかったというのに、その四隅はすっかり擦り切れて丸くなっていた。

明くる日、私はジュノへ帰還した。

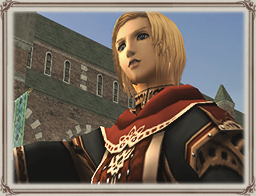

飛空艇から降りて、しばし港橋の上でたたずんでいると、冒険者風の若者たちが目の前を駆け抜けていった。彼らは皆、見たこともないような美しい剣を腰に差し、色鮮やかな鎧や装束に身を包んでいた。

かつて以上の賑わいを見せる街路に目を見張りつつ、懐かしい螺旋の石段を上った私は、夜な夜な通った下層の酒場に顔を出してみた。

その後の記憶は、残念ながら、ほとんど残っていない。ただ、どこかの犬の遠吠えが、私を夢の世界から引きずり出してくれたことは確かだ。

徐々に意識が戻ってくると同時に、背中や肩にしびれるような痛みを感じる。それもそのはず、久々に酒場前の路上で朝を迎えてしまったのだから。辺りを見渡してみると、馴染みの面々があちこちに転がっている。この街にも、時代の移ろいとは無縁なものがあるではないか。そう思った途端に笑いがこみ上げてきた。

腹を抱えながら仰いだ空は、どこまでも青かった。

連中を叩き起こして家に帰し、手持ち無沙汰になった私は、久方ぶりに大家のもとへあいさつに出向くことにした。

朝も早いというのに、下層の競売所は、すでにごった返している。周囲には露店がひしめき合い、パイや肉の焼ける香りが道行く人びとの鼻をくすぐっている。まるで観光地だ。

その様子を横目に通り過ぎようとした時、私は視界の隅に違和感を覚えて立ち止まった。競売所前に集う人びとの足元を縫うようにして、おぼつかない足取りで歩いているヒュームの幼子。今にも剣の鞘や棍棒の柄に、頭をぶつけそうに見える。

驚いた私は、人びとを押しのけてその子を抱きかかえ、競売所のすぐ後ろにある噴水の側に座らせた。

女の子だ。まだ2歳にも満たないくらいか。

「お母さんは?」

「ママ!」

「お母さんはママか! 確かに、そうとも言うよ。……参ったな」

何をどう尋ねても、飛び跳ねてはしゃぐばかりだ。ともかく親を探し出そう。再びその子を抱き上げようと腕を伸ばした時、競売所の方から若い女の声が聞こえた。

「待ってー! その子、わたしの娘ですー!」

「ママー!」

見れば、母親らしきヒュームの女が大きく手を振って近づいてくる。目の前の女の子と揃いのダブレット。同じ色の髪に、同じ色をした大きな瞳。今度こそ正解だ。

「ほんとうに、ごめんなさい! わたしが競売所の手続きなんかに手間取ってたか…ら……」

彼女は、私の顔を正面から見て目を丸くしたかと思うと、放心した様子でこう問いかけてきた。

「レイン……? ねぇ、あなた……、もしかしてレイン・カウフマン?」

ゆっくりと後ずさりしつつ私が頷くと、彼女は目をしばたいた。

「うそみたい……。奇跡よ。こういうのを奇跡っていうんだ……。えっと、信じられないと思うけど、落ち着いて聞いてね? わたし、あなたのおねえさんなの……!」

「…………」

「うわぁ、さすがに唐突すぎたかな。どうしよう、なんて説明したらいいの? うう……、とりあえず一緒に来て!!」

そう言い終える前に、彼女は私の腕を勢いよく引いた。

「……っと、ちょっと待ってくれ! 」

私はよろめきながらも、どうにか踏みとどまり、空いている方の腕で女の子を抱き上げた。その子は、すこぶる機嫌よさそうに笑っていた。

「あーなーたーー! どこーー!?」

若い母親は、人ごみをかき分けて、どんどん進んでいく。彼女の子を抱えた私は、だいぶ遅れてその後を追う。

一歩踏み出す度に、頭の中が真っ白になっていく。いっそ、彼女の亭主がやって来る前に逃げ出してしまおうか。

「あなたーーー! ……もおっ、レイダーってばぁー!!」

その名を耳にした瞬間、私の両足はすくんでしまった。それとほぼ同時に、競売所のカウンター前に立っていたヒュームの男が振り返り、落ち着きなく辺りを見回しはじめた。

彼だ――――。

やがて妻の姿を見つけたその男は、ばつが悪そうに髪をかきむしり、人ごみの中を泳ぐようにして彼女に近づいていった。離れた場所にいる私には、まだ気づいていない。

彼の姿を目で追っていた私は、いつからか、震える両腕で女の子を抱きしめていた。手のひらからじんわりと伝わってくる柔らかな温もりだけが、目の前の光景が夢でないことを実感させてくれる確かなものであるように思えた。

男はようやく妻の側までたどり着き、彼女の肩を抱いて何か問いかけている。頬を紅潮させた妻は、彼の手を引いてこちらに向かってくる。

「……驚いたな。本当に君のお父さんと私はよく似ているよ」

私は、いつの間にか腕の中でまどろんでいた女の子に、そっと語りかけた。

目鼻立ちや背格好はともかく、何だって、無精髭の生え方まで似ているのだろう。

あふれてくる熱い涙を拭うこともできないまま、私は懐かしい兄の顔を見て苦笑した。