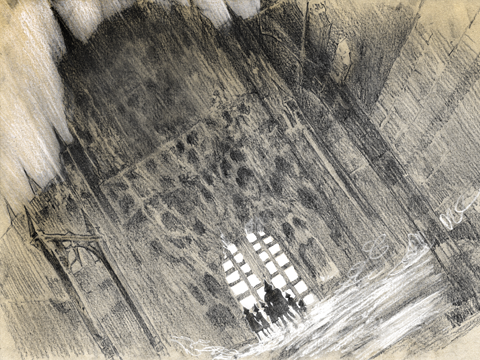

幾日も続いた賑やかな祭典を昨夜で終えた王都は、淡い朝もやに覆われつつあった。

ほの暗い街灯の照らす路地を歩いていると、寒さに身をすくめながら仕事に向かう人びととすれ違う。

山のように小麦袋を積み、車輪を軋ませながらのろのろと進むチョコボの荷車を、冒険者風の若者が足早に追い越していく。

路肩には色とりどりの花々が、ぽつりぽつりと咲いている。よく見ればチョコや焼き菓子の包み紙だ。

つい昨日まで、このあたりには菓子を集める子どもたちの声が飛び交っていた。あの子たちはきっと、まだ夢の中で駆け回っているのだろう。

「――ブライアン、ガートルード、何日もの間ご苦労だったな。

さて、6体の幽霊の目的もわかったことだ。いよいよ最後の仕上げにかかるとしよう」

耳元のリンクパールから聞こえてきたのは、エクソシストの仲間、ロジャーの声だ。

あくび混じりのブライアンの声が続く。

「それにしても……まさかあの調査で本当に“忌言葉”を理解できるとはなあ……。

調査に協力してくれた冒険者たちの腕――いや、耳がよかったんでしょうか」

忌言葉――。

魔女が口にしていた奇妙な言葉は、大戦を知る中の国の者ならば、みな記憶しているという。

獣人兵士が叩き鳴らす、忌まわしい銅鑼の音と共に……。

ハロウィンが始まる直前、魔女の言葉がそれであることを突き止めたのは、幼少時代を戦時下のバストゥークで過ごしたロジャーだった。

彼の話によると、忌言葉とは闇に生きる魔物たちが本能的に理解できる特殊な言葉で、かつて、あの“闇の王”が種族や文化を異にする獣人や魔物を束ねるために広めた、と考えられているらしい。

ロンフォールの森で魔女のつぶやきを耳にしたときから、わたしはその言葉を理解する方法を探していた。

そして、人ならぬものの姿を借りる――つまり、変装によって獣人や魔物になりきることで、人間にも解ることがあるかもしれない、という考えに至ったのだ。

その数日後にはハロウィンが始まり、わたしたち3人はそれぞれの街で冒険者を呼び止めて、「変装して魔女を追跡する」という、いささか奇妙とも思える調査を依頼することになった。

すべては女神さまの思し召しだったのだろう。

意外なくらい調査ははかどり、依頼に応じてくれた多くの冒険者が魔女の言葉を聴き、伝えてくれた。

そこで彼らによって明かされた真実は、意外なものだった。

懐かしい街、過ぎし日々、大切な人――。

6人の魔女は、ずっと忘れられなかったものへの想いを胸に、それぞれの生まれ故郷に帰ってきた。

ただ、それだけのことだったのだ。

「魔女たちは、人の心までは失っていなかった……。

だからこそ、忌言葉を知らない冒険者たちにも、彼女たちの想いが理解できたのかもしれないわ」

わたしはブライアンにそう答えると、いまだ街路をさまよう魔女たちの元へと向かった。

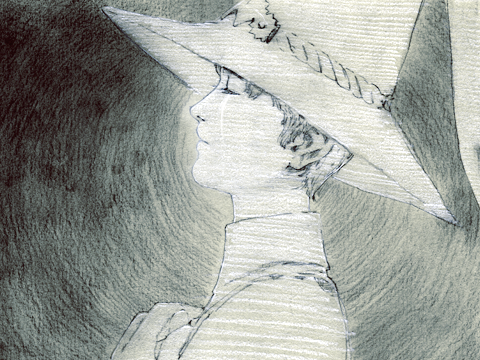

東の空が白んできた頃、ドラギーユ城前の閲兵場で、エルヴァーンの魔女ポゾロワを見つけた。

彼女は、自分がここにいてはいけない存在だということも、わたしの正体も、とうに知っていたようだった。

ポゾロワの安らかな旅立ちを見届けたわたしは、もう1人の魔女マリーズの姿を求め、工人通りへと続く市門をくぐった。

通りに入って階段を下りていくと、そこには寂しげな魔女の霊が漂っていた。

遠くから彼女の気配を感じ取ったとき、すぐにわかった。

王都にやってきたあの日、ロンフォールの森で遭遇した魔女は、マリーズだったのだ。

わたしは、ゆっくりと彼女に歩み寄った。

「……マリーズ。わたしのこと、覚えている?」

振り返った彼女は、しばらくの間ぼんやりとこちらを見つめていた。

心なしか、その瞳にはやや光が戻っているようにも見えた。

「聞いたわ、お兄さんのこと……。

だいじょうぶよ……お兄さんはきっと、あなたのことを全部わかっていてくれたわ。

亡くなるときまでずっと、あなたのことを想っていたはずよ……」

突然、彼女の頬を光るものが伝った。

「マリーズ、よく聞いて……。

あなたもお兄さんと同じ……もう、この世界にいてはいけない人なのよ……」

「……アァ……ォ兄サ……」

マリーズは両手で顔を覆い、か細い肩を震わせながら声を振り絞った。

「……のォウ……の…………私たチハ……闇……の王の……」

闇の王。

確かに、そう聞こえた。

「……教えて。あなたたちに、なにがあったの?」

彼女は20余年前の出来事を、長い間失っていた人間の言葉で語りはじめた。

天与の並外れた魔力をもっていたマリーズは、幼い頃から周囲の人びとに“魔女”と恐れられていた。そして、いつしか実の両親までもが彼女に怯えるようになっていった。

そんな彼女をかばい、心の支えとなってくれたのが兄だったという。

彼は、いつもこう言ってくれた。

「人には誰しも女神様から授かった使命があるんだ。

きっと、お前の力が人びとに必要とされる日がくるよ」と。

しかし、ある日、マリーズは自分のことで兄までもが世間から白い目で見られていたことを知り、衝動的に家を飛び出してしまった。

それから彼女は、同じような境遇の娘たちと運命的に出会い、旅を共にするようになった。

辛い過去と決別し、魔女の名のもとに身を寄せ合った6人。それが闇百合団だった。

闇百合団の結成後、6人は自分たちの身を守るために古の呪術を復活させた。それを知った人びとは、彼女たちに“罪深き魔女集団”の烙印を押した。

もはや、人の住む地に居場所などない――。

世間から追われるようにして北の地へと逃れた彼女たちは、やがて訪れる大戦を前に、闇の王の拠点、ズ

ヴァール城の門を叩いた。

すべては、避けられない必然だったのかもしれない。

6人が謁見したのは、闇の王の側近と称するアーリマンだった。

「ふん……おもしろきやつらよ。

人間の分際で我が王に仕えたいとは。ならばお前たちも、我らと同じ闇の存在になるがよい……!」

まさにそのとき、彼女らは人の姿と言葉をアーリマンに奪われ、人ならぬ魔物として生まれ変わったのだった。

程なくして、大戦が勃発。

闇百合団は獣人軍の最前線に配置され、もてあます魔力をもってアルタナ連合軍を苦しめた。

古の呪術を扱う姿なき魔女たちの噂は戦場を駆けめぐり、その襲来を耳にしただけで恐慌をきたす部隊もあったという。

だが、彼女らの活躍も虚しく、大戦は獣人軍の敗北によって終結。そこから、行き場を失った彼女たちの旅が始まった。

目的も目的地もない、長く果てしない漂泊の日々が……。

歳月の流れと共に、6人は、自分たちがどこでなにをしているのかさえ、わからなくなっていった。

マリーズは、10年、20年……とさまよううちに、いつの間にか仲間たちの多くとはぐれ、懐かしい故郷の側までたどり着いている自分に気づいたという。

「すべてを失った私は……もう……ここに戻ってくるしかなかったのよ……。

懐かしい……お兄さまの記憶が残る……この街に……」

そう言ってうつむいた彼女の姿は、さらにかすみ、今にも消え入りそうだった。

マリーズにとって、真実など、どうでもよいことかもしれない。しかし、いまここで話さなければ、彼女の魂はいつまでも、この世界をさまよい続けることだろう。

この20余年と同じように――。

自分にそう言い聞かせ、わたしは彼女に向き直った。

「よく聞いて、マリーズ……。

あなたたちは、そのアーリマンの側近に、人の姿と言葉を奪われただけではなかったの。

おそらくそのとき、命そのものも奪われて……亡き者とされていたのよ……」

彼女は静かに顔を上げると、寂しそうに言った。

「……薄々……気づいてはいたわ……。

あの日……あなたの身体に触れて……人の温かさを羨ましく思ったときから……。

だから……もう迷いはない……。

ねえ……お願いよ……どうか私をお兄さまのところへ……」

「マリーズ……」

「真実を知らせてくれて…………ありがとう」

その瞬間、東の城壁の向こう側から、金色の陽光があふれだしてきた。

あらゆるものをあまねく照らし出す、どこまでも目映い光。その光を背に、マリーズは優しく穏やかに微笑んでいた。

まるで、慈愛に満ちた女神アルタナのように――。

はっとしたわたしは、その場で目を閉じて、魂の旅立ちを祝する聖典の一節を一心に唱え続けた。

ただ、女神様の御許へと旅立つ彼女の幸福を信じて……。

すべてを終えて目を開けると、そこにマリーズの姿はなく、あたりには無数のきらめきだけが残されていた。

その儚い光の1粒1粒が、ゆっくりと天に昇っていく様を、わたしはいつまでも見守っていた。

Illustration by Mitsuhiro Arita