河港には、あの時と変わらない潮と機械油の混じった匂いが立ち込めていた。

空は斜陽の名残りの黄金色から、吸い込まれそうな深紫色へと移ろいはじめたところだ。

船着場から街を見上げると、通りに立つ街灯が、どこか寂しげな光を薄闇に滲ませている。

ここバストゥーク港は、大陸有数の開かれた港として知られているが、ひと昔前までは飛空艇の発着場はもとより、この国の繁栄を象徴するかのようなダルハ川の跳ね橋すらなかった。

……というのは、10代後半までこの街の外れに暮らしていたという、エクソシストの仲間、ロジャーさんに聞いた話だ。

彼の話をぼんやりと思い出しながら、ボクはギシギシと軋む桟橋を歩きはじめた。

ロジャーさんは、あの水晶大戦でお父さんを亡くしている。

ボクはといえば、幸い戦火を免れた国に生まれたこともあり、海の向こうの大陸で起きた過去の戦争など退屈な歴史の一部に過ぎないと思っていた。

だからこそ、先輩にあたる彼からこの話を聞かされた晩は、なかなか寝つけなかった。

ほんの20年前、ボクが生まれた年のこと……。

戦争が始まってしばらくすると、ロジャーさんの家にも召集令状が届いた。

それまで造船所で働いていたお父さんは、「母さんを頼んだぞ」という言葉を残し、戦艦の機関士として出征していったという。

その後ロジャーさんは、病気がちのお母さんを助けながら、お父さんの帰りをくる日もくる日も待ちつづけた。

そんなある日のこと、川沿いにある彼の家の扉が叩かれた。

しかし、表に立っていたのはお父さんではなく、沈痛な面持ちを浮かべたガルカの軍団長だった。

お父さんの乗艦はサハギンの夜襲に遭い、沖合で沈没。遺体すら見つからなかったのだ……。

話し終わった後、ロジャーさんは「過ぎた思い出話さ」と、肩をすくめてみせた。

けれど、ボクは気づいていた。

戦後、ロジャーさんが故郷バストゥークを捨て、異郷のエクソシストになったのは、きっと今もどこかを漂泊しているはずのお父さんの魂を見つけ出し、自らの手で弔うためなのだろう、と……。

彼にとっての戦争は、まだ終わってはいなかったのだ。

そこまで記憶をたどったところで、どうしてなのか、突然“彼女たち”の姿が脳裏によみがえってきた。

大戦によって運命を狂わされ、死してなお各地を彷徨いつづけていた闇百合の魔女――。

もしかするとロジャーさんは、彼女たちにお父さんの影を重ねていたのかもしれない。

「トリック・オア・トリ〜ト!」

ライ麦橋を渡り終えた時、どこからともなく甲高い声が聞こえてきたかと思うと、大工房脇の路地から子どもの一団が飛び出してきた。

明日からのハロウィンが待ちきれないのだろう。中身をくり抜いたオニカボチャや、魔女を真似た帽子を頭に被っている。

先頭の大将らしき少年が棒切れを振りかざし、号令をかける。すると、無邪気な笑い声と石畳を鳴らす軽快な足音を響かせながら、一団は広場の方へと走り去っていった。

静寂とともに取り残されたボクは、ふと足を止めた。

忘れもしない。

ここは以前――あのハロウィンの後に、ボクが2人の魔女を女神様の御許へと送り出した場所だった。

「――ブライアン。ガートルード。順調か?」

左耳につけていたリンクパールを介して、聞きなれた声が響いてきた。

ひと足先にウィンダスへ向かっていたロジャーさんだ。

「はい、こちらブライアン。……順調ですよ。ついさっき首府に着いたところです」

「ガートルードです。わたしも、2時間前に王都に到着しています」

ガートルードは1つ年下の女の子で、ボクにとっては妹みたいなものだ。

実際のところ、ガートルードのエクソシストとしての能力は若手の中では群を抜いているから、彼女にはボクの方が弟に見えているかもしれないけれど……。

「2人とも、長旅ご苦労だったな。では予定どおり、明日から交霊祭を行ってくれ。

出発前に話したように、各国の街では、一般市民より選ばれた2人が魔女に扮して街路を歩くことになっている。そうだな……先のハロウィンで調査に協力してくれた冒険者らにも参加を呼びかけよう。魔女も彼らのことを忘れてはいないだろうしな」

あのハロウィン以来、6人の物語は、冒険者たちを介して、瞬く間に各地へと広まっていったという。

魔道士を志す若者は、その圧倒的な魔力に強い憧れを抱き、当時を知る者は、街角で吟遊詩人が弾き語る彼女たちの真実の姿に涙を流した。

生前は理解されることのなかった魔女たちだったが、今や多くの人びとに受け入れられているのだ。

そうした人びとの熱意に触れたからこそ、ボクら3人は、それぞれの街を訪れた。

めぐりくるハロウィンを節目とし、闇百合の魔女のための交霊祭――魂の安息を祈る儀式を行いたいという願いを託され、もう一度海を渡ろうと決意したのだ。

彼らの胸に宿りはじめた温かな想いを、天に召された魔女たちに伝えるために……。

「……魔女たちは、もう孤独ではないのね……」

「ああ。きっと人びとの真心は、かの地に召された魂にだって届くはずさ。

いや、届けよう……ボクらの手で!」

するとロジャーさんが、まるで誰かに言い聞かせるかのようにつぶやいた。

「……またひとつ……悲しみの記憶が昇華していく……。そう……それでいいのだ……」

リンクパールでの会話を終えて顔を上げると、辺りはすっかり闇に包まれていた。

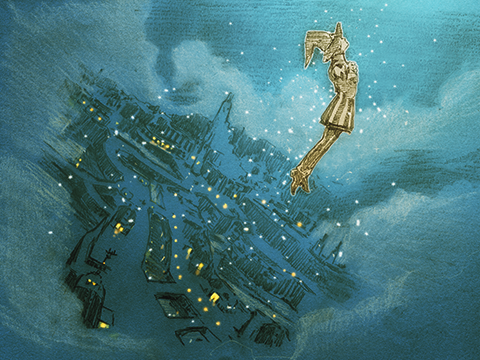

いつの間にやら、東の空には冴えざえと輝く月が昇り、雲の輪郭をくっきりと浮かび上がらせている。

用意されている宿に向かう途中、見晴らしのいい橋の上を通りがかると、眼下には小さな灯を散りばめた夜の街が広がっていた。

立ち止まって眺めている間にも、1つまた1つと、温もりに満ちた灯が生まれていく。

そのいくつかは、魔女たちの魂を出迎えるために点されたハロウィンの飾提灯ではないだろうか。

そんなことを考えていたら、意識の彼方に、覚えのある気配がふわりと現れたような気がした。

ボクは夜空のてっぺんを仰ぎ、こう語りかけてみた。

……やあ……。

明日からこの街も……ちょっと賑やかになるよ……。

ちゃんと……見守っていてくれよな……?

| Illustration by Mitsuhiro Arita |